결국 대본이란 화면을 위한 작업인데, 그것과 별개로 책이 나오는 게 영광인 한 편 어떤 아쉬움을 줄 수도 있을 거 같다.

노희경 : 그런 생각이 있어서 제안을 받아도 책을 여태 안 냈다. 우리는 드라마의 베이스를 만드는 사람이다. 대본 자체가 작품은 아니지 않나. 이건 화면으로 봐야하는 것이지. 대본집에도 썼지만 읽는 사람이 화면으로 보는 게 더 낫다고 생각한다면 다행이다. 배우들이 돋보인다는 뜻이니까. 그러면서 한 편으로 마음이 편해진 게 있다. 대본집으로 보는 게 별로라면 배우가 잘 한 것이니 그들에게 공이 돌아가면 되고, 좋다고 느끼면 좋은 작품의 베이스라 그렇다고 하면 되고.

“을 쓸 때는 미쳐 있었다”

노희경 : 오늘 몇 장 읽었다. 좀 짠하더라. 사실 은 매 년 한 편 정도는 봤다. 한 3년 동안은 풀로 봤는데 그 이후부터는 1년에 한 편 정도 본다. 이번엔 19부, 이번엔 3부, 이런 식으로. 그런데 되게 묘한 게 그걸 보면 쓰던 당시로 돌아가는 거 같다. ‘저건 유치하네, 저건 너무 울었네. 저긴 대사가 늘어지네’라고 생각하는 건 잠깐이고 그 때 배우들 고생한 것이 생각난다. 내 대본엔 감정 지문이 많은데 배우들은 그런 거 처음 받아봤을 거다. 그래서 배우들이 당황해하던 모습, 작가가 감정을 다 컨트롤하는데 자기들은 그걸 더 컨트롤해야 해서 괴로워하던 모습이 생각나서 짠하다. 또 서른두 살 나로 돌아가서 짠하고. 지금 내 체중이 38㎏인데 그땐 32㎏까지 떨어졌다. 정말 드라마 쓰다 죽지 않나 싶을 정도로 주위에서 그렇게 쓰지 말라고 했었다.

그래도 지금 보니 작가로서 조금 마음에 안 드는 부분이 있나.

노희경 : 가장 먼저 단점이 보인다. 그때는 너무 개개인 캐릭터에 빠지다보니까 담백하지 않았다. 어떻게 보면 끈적끈적하다. 신 넘어가는 속도라거나 대사 같은 것들이 정제되지 않아서 그런 걸 지금 보면 창피하기도 하다. 그러면서도 좋은 건, 젊은 날 아니면 언제 그렇게 미쳐보겠나 싶은 거고.

그런 자기반성이 작품 활동에 영향을 주나.

노희경 : 항상 지난번에 내가 뭘 잘못했는지부터 챙긴다. 그걸 나중에 어떻게 극복할지 생각하고. 그래서 작품이 끝나면 새로운 소재가 생각난다. 배우나 스태프들이 ‘이것 재밌었다, 이건 별로였다’고 모니터 해주는 걸 귓등으로 안 듣고 다 모은다. 가령 같은 경우에 젊은 캐릭터들이 신선했다고 하면 그건 살리고, 대신 작품이 정신없고 너무 전문적이라 보는 사람이 따라가기 힘들었다고 하면 다음엔 그러지 말아야겠다고 생각한다.

그것이 다음 작품에서 어떻게 이어질지 궁금하다. 를 극복한다는 측면에서.

노희경 : 이번에도 새로 쓰는 게 세 자매와 젊은 엄마와 늙은 할머니의 이야기다. 서울에서 떵떵 거리고 산 것까지는 아니었어도 나름 전문직 여성이었던 사람들이 낙향한 이야기. 사실 나는 나 , 처럼 서민이나 어르신들 이야기를 좋아하는데 에는 그런 게 없었다. 대신 템포도 빠르고 전문적 용어 때문에 시청자가 보기 힘들고. 그런 면에서 새 작품에선 에선 볼 수 없던 노희경의 예전 모습을 볼 수 있을 거다. 그리고 이번엔 캐릭터가 좋다. 대본 안에 대장장이 문씨 아저씨란 분이 있는데 이 분 장면을 쓸 땐 그냥 ‘문씨 아저씨가 앉아있다’라고만 써도 좋다. 또 나문희 선생님을 생각하고 있는 할머니의 경우, ‘할머니 밭일 나간다, 상추 뜯는다’라고 생각만 해도 좋다. 어제도 밤 10시 넘어서까지 대본을 썼는데 지금 작품 쓰는 얼굴 아닌 거 같지 않나. 이번 작품은 생기를 준다.

“내 작품에 많다는 마니아들 다 어디 있는 걸까”

노희경 : 표현이 적절할지 모르겠지만, 옛날에 사귀었는데 잊은 사람도 있다. 어떨 땐 이름도 잊는다. 그런데 내가 쓴 작품은 다 기억을 한다. 작품 할 때마다 기억에 남는 에피소드가 있고 좋아하는 캐릭터가 있어서 그런지 잊지 못한다. 그런 게 좋다. 내 시간을 기억해주고 힘들 때 스스로 독려할 수 있는 게.

그렇게 소중한 작품의 시청률이 잘 나오지 않을 땐 속상할 거 같다. 물론 마니아들의 찬사가 뒤따르긴 하지만.

노희경 : 그건 속상하지. 장사를 하려고 제품을 만들었는데 제품이 안 나가면 당연히 장인의 입장에서 속이 상하는 거 같다. 다만 그게 오래가진 않는 거 같다. 글을 쓸 때 시청률이 몇 프로 나올지 고민해봐야 소용이 없는 것처럼 이미 결과가 나왔을 때 그걸 가지고 자책하는 시간은 줄어드는 거 같다. 예전에는 서너 달 씩 가기도 했는데 요즘은 빨리 잊는다. 사람들이 너는 참 상처를 안 받는다고 한다. 그리고 내 작품에 마니아가 많다는데 어디 있는지 궁금하다. (웃음)

본인은 고민하지만 항상 방송국에서는 노희경 작가의 작품이라는 걸 내세운다. 부담도 되겠다.

노희경 : 그냥 한다. 울며불며 그냥 가는 거지. 작년에 처음으로 18㎞ 정도를 걸어봤는데 울면서도 가고 욕도 하고 여기 왜 왔나 싶기도 하고 그러면서도 결국 가기로 했으니 가게 된다. 어떻게 시종일관 자신을 믿겠나. 그냥 순간순간 가는 거지. 다만 이건 믿는다. 시청률이 나오든 안 나오든 나는 엔딩은 쓴다. 그건 믿는다. 방송은 끝이 난다. 그 이후는 모르지만, 울고불고 간다.

어쨌든 당신의 작품은 모두 노희경 표 드라마라는 타이틀이 붙는데 과연 노희경 표 드라마란 무엇인가.

노희경 : 모르겠다, 나도. 내가 만든 말이 아니다. 그건 만든 사람에게 물어봐야지. 진짜 생각 안 해봤다. 마니아 드라마 쓰겠다는 생각 단 한 번 없이 시청률이 잘 나왔으면 좋겠다고 썼는데 결과가 그렇게 되어서. (웃음) 또 내가 내 걸 명품이라고 하는 것도 웃기지 않나. 사는 사람이 명품이다 저질품이다 판단하는 거지. 하고 나서 그런 말 하도 들어서 할 땐 아예 이름을 노경희로 바꾸려고 했다. 이랑 비교할까봐. 그런데 국장님이 ‘다 파고들면 또 알아. 네가 감당해야 될 몫인 거지’라고 하셨다. 지금은 별로 상관 안 한다. 나는 계속 새로운 걸 쓰겠다고 쓰는데 계속 똑같다고 하는 거 같기도 하지만 어떨 땐 기분 좋게 들리기도 한다.

“묘비에 드라마 작가라고 써주면 좋겠다”

노희경 : 막장이라는 말도 재밌다. 그걸 누가 만들었지? 옛날에는 솔직히 막장 드라마를 안 봤다. 머리가 아파서. 그러다 최근에 그래도 사람들이 보는 이유가 있을 거 같아서 공부삼아 봤는데 재밌더라. 시간이 금방 간다. 이건 이것대로 선한 것이 있다는 생각이 들었다. 내 드라마는 내가 봐도 어떨 땐 머리가 아프다. 그래서 팬 서비스가 모자라다는 생각도 들고. 다만 세상이 각박할 때 각박한 얘길 하면 더 힘들지 않나. 이럴 땐 좀 순한, 살짝 푼 된장국 같은 글이 나오면 좋지 않을까.

막장 드라마 뿐 아니라 일본 원작에 기댄 작품이 많이 나오는 것에 대해 어떻게 느끼는지도 궁금하다.

노희경 : 상당히 걱정스럽다. 일본 작가를 비롯한 아시아 작가들과 세미나를 두 세 차례 열었는데 그 작가들이 제일 부러워하는 게 우리 한국 작가들이다. 왜냐면 원작을 가지고 있기 때문이다. 한국 작가의 7, 80퍼센트가 원작 작가다. 미국 작가 위치가 세계에서 가장 좋은 이유가 그거다. 그쪽은 작가가 거의 100퍼센트 원작자다. 그래서 엄청난 파워를 갖고 포지션도 굳건한데 그 다음이 우리나라다. 그에 반해 일본 작가들의 7, 80퍼센트는 만화나 소설 원작을 각색한다. 몇 년 전에는 그렇지 않았는데 산업화와 함께 그렇게 된 거다. 그들이 우리에게 끊임없이 당부하는 게 원작자로서의 위치를 놓치지 말라는 거다. 한류는 있지만 일류는 없는 이유가 바로 그들이 만화 시장에 점령당해서다. 한류 드라마의 베이스는 결국 창작인 건데 그게 없어지는 건 위험하다고 본다. 물론 좋은 점도 있다. 일본 만화는 컷이 참 빠르고 재밌다. 상상력도 풍부하고. 그건 장점이지만 그 장점 하나 때문에 창작을 포기하는 건 문제다. 조금 더디 가더라도 후배들이 문학성이나 창작성을 지켰으면 좋겠다. 다들 잘 쓰는 만큼 자기 자신을 믿었으면 좋겠다.

창작자로서의 자의식을 이야기했는데 혹 영상 베이스의 대본집이 아닌 소설집 같은 걸 써볼 생각은 없나.

노희경 : 전혀 생각 없었는데 나이 들어 일거리가 떨어지면 써보는 것도 좋겠다는 생각이 든다. 정작 전공 자체는 산문학인만큼 산문이나 시에 대한 욕구가 있다. 적어도 드라마 쓰는 열정만큼은 가지고 쓰겠지. 하지만 지금은 대본 쓰는 게 더 재밌다. 어르신 배우들이 대사 치는 건 글로서는 맛이 안 난다. 그런 작업의 베이스를 만들어주는 게 스스로 기쁘고 좋다. 혹여 내가 소설 하나를 빵 터뜨려도 묘비에는 드라마 작가라고 써주면 좋겠다.

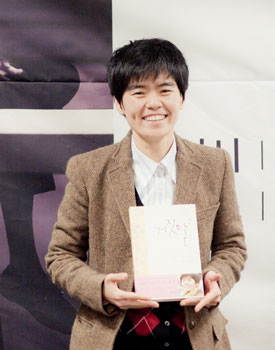

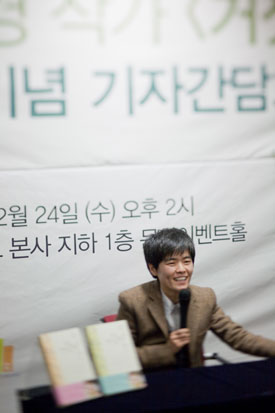

사진제공. 북로그컴퍼니

글. 위근우 eight@10asia.co.kr

편집. 이지혜 seven@10asia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지