엔터테인먼트 전문 미디어 텐아시아가 ‘영평(영화평론가협회)이 추천하는 이 작품’이라는 코너를 통해 영화를 소개합니다. 현재 상영 중인 영화나 곧 개봉할 영화를 영화평론가의 날카로운 시선을 담아 선보입니다. [편집자주]

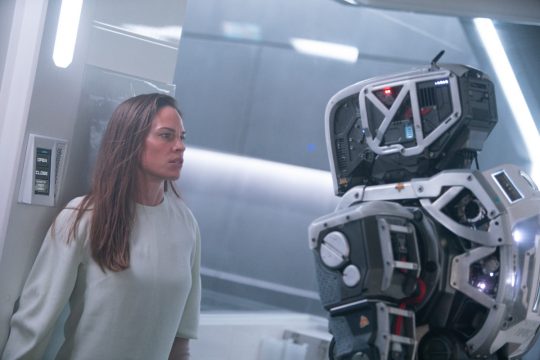

인류가 멸망했다. 전쟁이 나서였을 수도 있고 질병이 돌아서였을 수도 있으나 기계들의 반란 때문일 수도 있다. 영화에서 자세하게 그 이유가 나오진 않지만 아무튼 인류는 멸망하고 말았다. 인간 대신 지구를 차지한 기계는 인간의 수정란을 다수 보관해뒀는데 이들 중 하나를 키워 아기를 만들어냈다. 이렇게 생긴 ‘딸’(클라라 루고르)에게 엄마 역할을 해서 키워줄 로봇 ‘마더’(목소리: 로즈 번)가 필요했고 일이 잘 진행돼 딸은 청소년으로 성장했다. 그러던 어느 날 난 데 없이 어떤 ‘여인’(힐러리 스웽크)이 딸과 마더가 사는 벙커로 들어오면서 이야기가 긴장감을 띠기 시작한다.

영화에는 두 명의 엄마에 대한 암시가 들어있다. 하나는 인간 엄마에 대해 컴퓨터가 수집 분석한 데이터에 따라 딸을 키우는 로봇 엄마이고 다른 하나는 갑작스레 등장한 인간 여인이다. 그녀는 ‘딸’에게 기계가 지배하는 벙커 속보다 인간이 사는 세계로 돌아와야 한다는 사실을 설득하는데, 나름 훌륭한 엄마 역할을 한다. ‘딸’이 잘 짜인 매뉴얼에 따라 안전한 벙커에서 머물지, 아니면 불모지인 지상으로 나가 인간들과 어울려 살지 결정해야 할 때에 다다른 것이다. 아무리 기계에게 키워졌지만 청소년 시절을 그저 그렇게 넘어갈 수 없는 노릇이다. 이는 로봇 엄마인 ‘마더’가 전혀 예측하지 못했던 부분이다.

비록 밤새 충전을 해야 하며 망가진 손을 잘라내 스스로 부품을 교체하는 차가운 로봇의 모습을 하고 있지만 ‘마더’는 실제 엄마의 감성을 갖고 있다. 딸이 위험에 처하자 쏜살처럼 뛰어가고 딸을 위해 동생을 만들어주며 어린 아기 때부터 정성으로 안아주지 않았던가. 만일 공상과학영화가 아니라면 평범한 모녀관계를 다룬 작품으로 보아도 무방할 뻔 했다. 로봇 안에 엄마의 감성이 자리 잡고 있다는 뜻이다.

하라리는 같은 맥락에서 2015년에 개봉한 ‘인사이드 아웃’을 꼽는데, 이 영화에서는 라일리라는 인물 안에 7개의 자아가 등장한다. 노란색은 기쁨, 푸른색은 슬픔, 붉은 색은 다혈질이라는 식으로 각각 하나의 인격으로 묘사된다. 그렇게 신경생물학적 관점에서 사람의 뇌를 탐험하고 결국 라일리는 자신이 서로 갈등하는 생화학적 기제의 합체로 운영되는 대형 로봇이라는 사실을 깨닫게 된다. 그렇게 자신이 기쁨이나 슬픔이나 그 어떤 캐릭터도 아니라는 사실을 라일리가 깨닫는 순간 관객은 카타르시스를 경험한다. 인간이란 생화학적 캐릭터들이 다 함께 갈등하고 협력하면서 만들어내는 복합체였던 것이다. 이 역시 기계적 사고이다.

‘인사이드 아웃’보다 훨씬 더 기계적(?)이지만 ‘나의 마더’는 나름의 문제의식을 잘 표현하고 있다. 과학시대에 들어서서 ‘인간이란 무엇인가?’라는 질문을 다시 꺼내든 것이다. 어리석음으로 스스로의 터전인 지구를 멸망시킨 인류에게 기계는 기회를 한 번 더 주려 한다. 그래서 ‘딸’을 만들어내, 이상적인 매뉴얼에 따라 어릴 적부터 제대로 키워보려 한다. 파괴와 살육을 일삼는 인간이 아니라 평화와 사랑으로 점철된 인간 말이다. 과연 그런 날이 오면 인류의 모든 비극은 사라질까.

박태식(영화평론가)

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

![[종합]심현섭, 결국 무릎 꿇었다 …♥정영림에 고백 "멋진 신랑이 되고싶다"('조선의 사랑꾼')](https://img.hankyung.com/photo/202501/BF.39189100.3.jpg)

![[종합]박소영♥문경찬, 눈물의 결혼식…유민상 "축의금 4천만원? X소리"('동상이몽2')](https://img.hankyung.com/photo/202501/BF.39189002.3.jpg)