거인병(말단비대증)과 합병증으로 극단적 선택까지 시도했던 김영희의 안타까운 근황이 전해졌다.

지난 6일 방송된 TV조선 '스타다큐 마이웨이'에서는 한국 여자 농구 스타 김영희가 출연했다. 키 2m 5㎝의 김영희는 1983년도 농구 대잔치에서 우승을 차지하며 득점상, 리바운드상, 야투투사율상, 최우수상, 인기상 5관왕을 차지한 ‘최장신 센터’. 1984년 LA올림픽 당시 전력 열세에도 중국을 꺾고 승리를 차지하며 한국 구기 종목 최초로 은메달을 목에 걸기도 했다.

그러나 1988년 서울올림픽을 앞두고 갑작스러운 병이 찾아왔다. 김영희는 "선수촌에서 훈련 하는 도중 갑자기 쓰러졌다. 반신 마비가 오고 앞이 안 보였다"며 "병원에서 '머리에 큰 혹이 있는데 어떻게 훈련을 했냐'고 하더라. 혹이 너무 커졌다고 조금만 더 늦었으면 죽었을 거라고 했다. 사형 선고를 딱 내리더라. 사망이냐, 운동이냐 둘 중 하나를 택하라고 했다"고 당시를 회상했다.

그렇게 35년째 투병생활 중인 김영희는 거인병과 그로 인한 각종 합병증으로 고생중이라고. 김영희는 약 봉투를 보여주며 "거인병에 대한 약도 있고 복합적이다. 머리에 피가 고여 머리 약, 항생제 등 골고루 있다"고 설명했다. 성장 호르몬 분비가 많이 돼 인슐린이 나오는 구멍을 막는 바람에 당뇨가 생겨 인슐린 주사도 스스로 놓고 있다고.

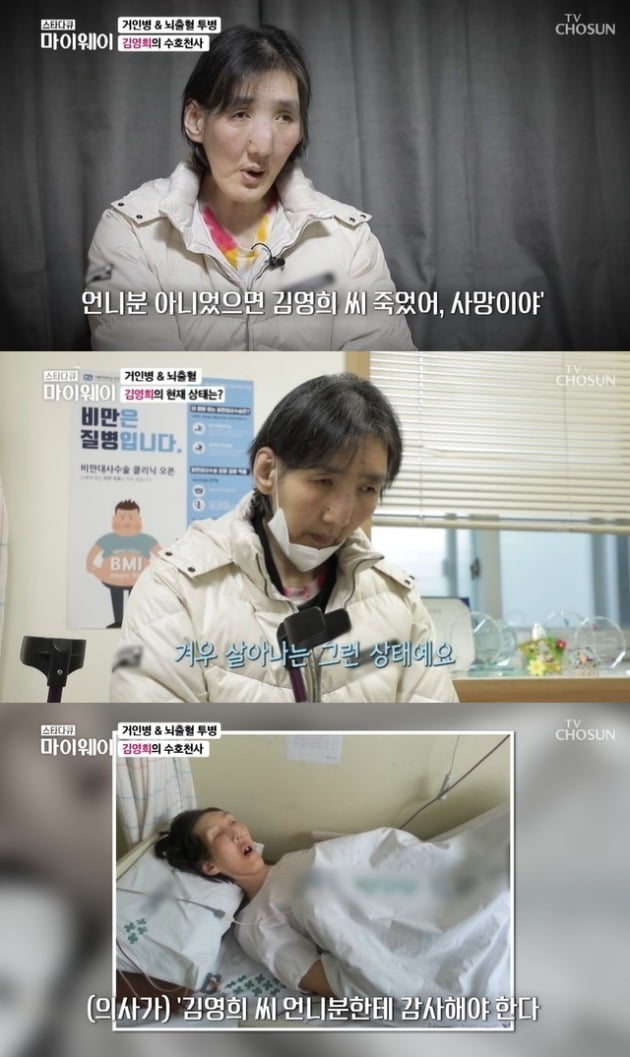

김영희는 작년에도 한 차례 죽을 고비를 넘겼다고 밝혔다. 병원에 후송되고 10일 뒤 깨어났다는 김영희는 "집에서 자고 있었는데 눈을 뜨니 병원이었다. 머리에 피가 엄청 많이 고여있었는데 그걸 다 닦아내니까 정신이 깨어났다"고 말했다.현재 홀로 사는 김영희는 "어머니가 뇌출혈로 1998년에, 아버지는 2000년도 암으로 돌아가셨다"며 "서울에 집가지 팔아 병원비 다 쓰고 돌아가셨다. 이제 눈물도 안 나온다. 그때 너무 많이 울었다"고 해 안타까움을 자아냈다.

김영희는 2개월마다 한 번씩 병원 정기 검진을 받고 있었다. 주치의는 "말단비대증이 아직도 있다"며 "수술하고서도 문제가 남아 약으로 억제 중이다. 지금은 창자가 문제다. 기니까 꼬이게 되면 위험한 상태가 되는데 벌써 4번을 그랬다. 마지막 입원 때도 40일간 입원했는데, 한 번 입원하면 한참 동안 입원해서 겨우 살아나는 상태다. 또 오면 안 된다. 그건 아주 위험한 상태"라고 말했다.

우울증까지 겪고 있는 김영희는 정신과 전문의와도 대화를 나눴다. 김영희는 "밤이 무서웠다, 겨울이면 우울증이 더 심해져 삶이 파괴될 정도였다. 자살 시도까지 했다"고 밝혔다. 이제는 조금 마음이 편해졌다는 그는 "여전히 깜깜한 밤이지만 ‘깨었구나. 살았구나. 내일 아침 해를 볼 수 있겠구나' 생각한다"고 해 뭉클함을 안겼다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지