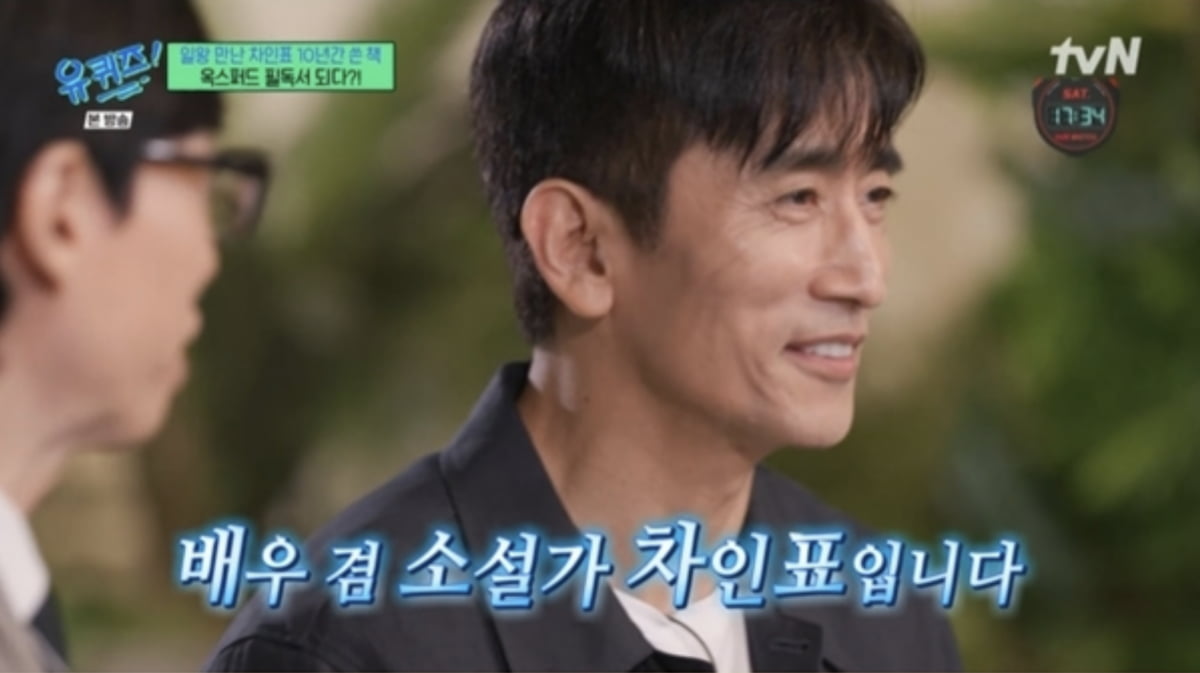

지난 28일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 259회에는 '잊고 살면 안 되는 것' 특집을 맞아 차인표가 게스트로 출연했다.

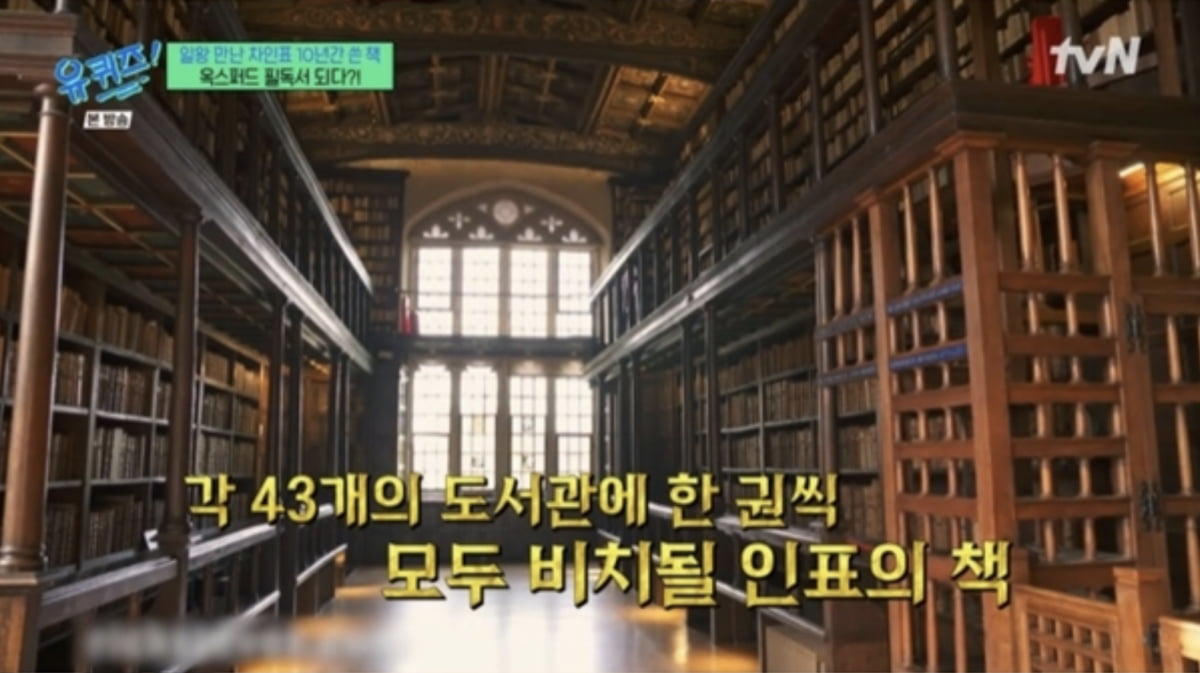

차인표는 필독서 선정 과정에 대해 "교수님에게 연락 와 '3, 4학년과 석박사 학생 교재로 쓰고 싶은데 허락하겠냐'고 해서 너무 감사해서 하게 됐다"고 설명했고, 옥스퍼드 대학 43개 칼리지 도서관에 책을 비치하게 됐다고 말해 놀라움을 자아냈다.

차인표는 책을 쓰고자 결심한 계기가 된 날이 정확히 "1997년 8월 4일"이라며 "신혼 때였는데 집에서 TV 뉴스 생중계를 보는데 김포공항이었다. 공항 입국장 문이 열리니까 어떤 조그만, 머리는 짧고 두꺼운 안경을 쓴 눈이 동그란 할머니 한 분이 걸어나오시더라"고 회상했다.

그는 그 할머니에 대해 "위안부로 1942년 끌려가셨다가 55년 만에, 돌아가시기 전에 고향에 가보고 싶으시다고 하셔서 한국에 오신 거였다. 한국말은 잊어버리셨는데 말을 더듬더듬 하시더라. 그 모습을 보면서 수많은 여성들이 그런 일을 당했잖나. 그 역사를 생각하며 여러 감정이 교차하더라. 슬픈 감정과 일본군들에 대한 분노, 우리 여성을 지키지 못한 부끄러움이었다. 그 뒤로 몇 달 동안 진정이 안 되다가 '소설로 써보자' 결심했다"고 밝혔다.

또한, 차인표는 "농사 지으시는 어머니께 '피곤하실 테지만 봐주실래요?'라고 했다. 어머니가 질문을 많이 하셨다. '백두산에 정말 이런 식물이 살아?'라고. 어머니가 '작가에게 있어서 상상력을 중요하지만 사실에 입각하지 않은 상상력은 모래 위에 쌓은 성과 같다'고 딱 한마디 해주셨다. 어디서부터 시작해야할지 출발점을 찾는 기준이 됐다"고 회상했다.

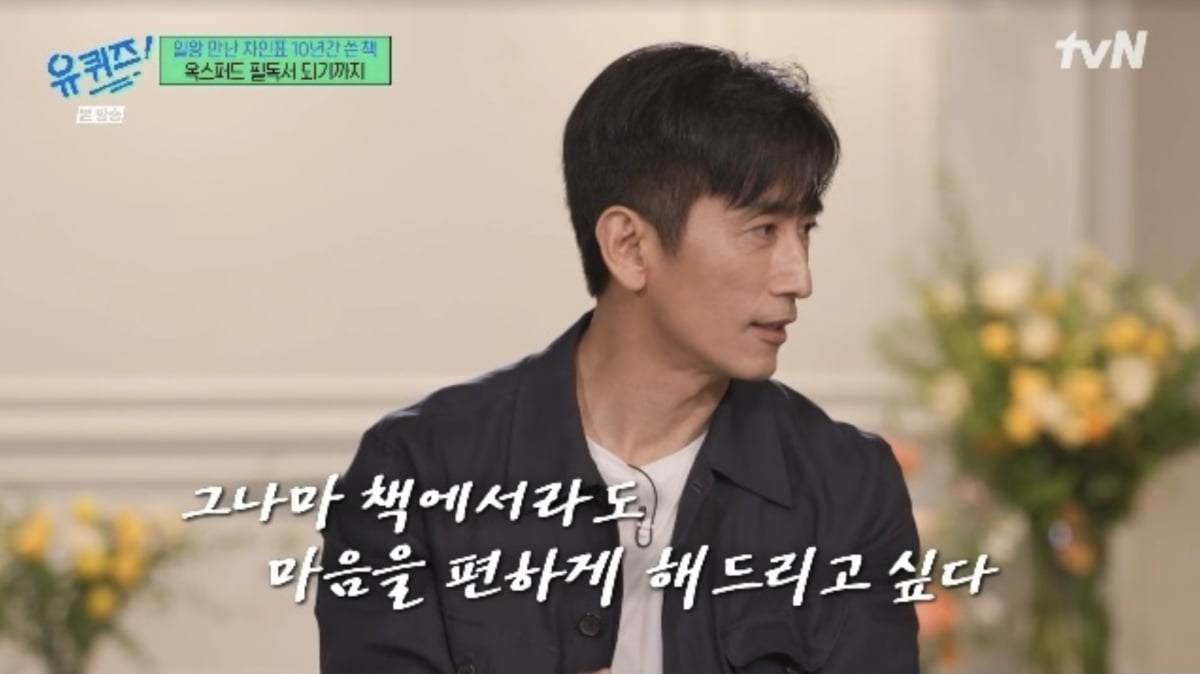

차인표는 '위안부' 피해 할머니들이 머물고 계신 '나눔의 집'에 봉사하러 간 적도 있었다고. 차인표는 "2007년 4월 아주 화창한 봄날이었다. 마침 제가 간 난 할머니들이 한복을 다 입으시고, 그 당시 아홉분 계셨는데 마당에 나와 일렬로 앉아 계셨다"며 언급했다.

그는 "조선희 사진작가님이 영정사진을 찍어주는 자원봉사를 하러 오신 거였다. 그 모습 지켜보는데 '할머니들이 이렇게 한 분씩 한 분씩 돌아가시겠구나. 세상을 떠나시고나면 아무도 이 이야기를 해 줄 사람이 없겠구나. 그러면 다음 세대애겐 누가 이 이야기를 해주지'라는 마음이 들었다. 할머니 마음을 진정한 사과는 못 받으셨어도 편하게 해드리고 싶더라. 소설 목적이 '이분들 마음을 편하게 해드리고 싶다'로 그날 바뀌게 된 것 같다"라며 소설 발간의 의지를 다시금 다졌다고 밝혔다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지