은 40%가 넘는 경이로운 시청률을 기록했지만 작품의 완성도가 시청률과 비례했다고 보기는 어렵다. 캐스팅 논란부터 유난히 밭은 촬영 현장과 파업으로 인한 결방 사태까지 이런 저런 악재가 겹쳤지만 김수현이 있었기에, 작품에 대한 아쉬움에도 불구하고 그의 얼굴을 보기 위해 드라마를 본 시청자들이 있었다. 그래서 이야기 자체는 물론 작품 외적으로도 가장 든든한 기둥이어야 했던 은 김수현에게 기회이자 숙제였다. “사실은 첫 마디를 하기까지 시간이 오래 걸렸어요. 좀 늦었다고 생각될 정도로. 제작발표회를 할 때까지 사실 훤으로 한 마디도 못 해봤어요. 이만큼 시간을 많이 써 가면서 스스로 고민도 많이 하고 스트레스도 많이 받았는데 내가 소리를 냈을 때 스스로 실망할까봐 겁이 나기도 했었고. 그리고 ‘아직인가, 아직인가’ 하면서 좀 많이 혼란스럽기도 해서 좀 오래 걸렸어요.” 그렇다. 이제 아무 것도 몰랐던 때처럼 연기할 수 없다. 하지만 “뭐든지 조금 알게 되면서 겁을 먹기 시작하잖아요? 지금은 겁을 먹은 만큼 궁극적으로 제가 하려는 연기에 어느 정도 더 가까이 가지 않았나 싶어서 어떻게 보면 뿌듯”하다는 그의 말처럼 ‘겁’을 먹었지만 그로 인해 한 발 더 나아갈 수 있었던 시간이었다.

또래 배우들 중에서 꽤 안정적인 김수현의 연기력은 이미 인정받았다. 그리고 을 통해 작품의 흠결까지 눈 감고 싶게 만드는 힘, 즉 스타의 힘을 보여주었다. 뜨겁게 끓어오르기 시작한 이 젊은 스타가 고른 영화들은 그를 끌어당긴 강렬한 색깔을 가진 작품들이다. 그리고 김수현이 연기하는 모습을 보고 싶은 작품들이기도 했다. 그처럼 아슬아슬해서 매혹적인 영화들이라서.

1997년 | 대니 보일

“이 영화가 가지고 있는 색깔들을 굉장히 좋아합니다. 개봉 당시에 본 건 아니지만 이 영화 덕분에 영국에도 관심을 가지게 되었어요. 문화도 많이 다르고 물리적으로 거리도 멀고 영화 속의 시기도 다르지만 그 때 느낄 수 있는 게 그려진 것 같아요. 연기도 다 예술로 하시구요. 배우들의 센스라고 할까, 그런 부분도 좋아서 연기하는 입장에서도 많은 생각을 했어요.”

이 영화를 보기 위해 야간 자율학습 시간 교실 창문을 넘는 아이들이 있었다. 이완 맥그리거와 대니 보일이라는 이름을 우리에게 각인시킨 은 마약, 폭력, 섹스의 트라이앵글로 바라 본 청춘물이다. 영국 에딘버러를 배경으로 청년들의 좌절된 희망을 그린 1990년대 대표적인 문제작. 제목의 의미는 영국에서 기차가 생긴 지 얼마 안 되었을 때 사람들이 플랫폼에 모여 역으로 돌아가는 기차의 번호를 맞추던 게임을 뜻한다.

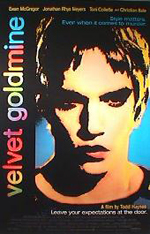

1999년 | 토드 헤인즈

“처음에는 좀, 어어어! 할 정도로 충격이었어요. 굉장히 충격이었고. 이 작품도 역시 색깔 얘기를 하게 되는데 강렬할 색깔? 이 영화를 보면서 상상을 많이 했던 것 같아요. 나도 연기를 할 때 저렇게 자신을 깨트리고 집어 던질 수 있을까 하는 의문을 품게 해줬던 작품이죠. 이완 맥그리거의 연기도 놀랍고 조나단 리스 마이어스의 연기도 굉장히 인상적이었어요. 눈 굴리는 것 하나, 손짓 하나까지 모든 디테일이 굉장했어요. 굉장히 호기심이 생기기도 했고 만약 제가 도전한다면 두 배역이 욕심나는 것 같습니다.”

을 통해 이완 맥그리거의 팬이 된 사람들이 걷잡을 수 없이 끌렸던 또 하나의 영화가 바로 이다. 1970년대 영국 글램 록의 최고 스타였던 브라이언 슬레이드(조나단 리스 마이어스)의 죽음 이후 10년이 흐른 뒤, 기자 아서 스튜어트(크리스찬 베일)는 당시 사건을 취재하며 자신의 10대를 격렬히 뒤흔들었던 기억과 조우한다.

2002년 | 존 캐머런 밋첼

“저한테 이 작품은 뮤지컬의 인상이 더 강하지만 영화도 굉장히 좋았어요. 이 작품은 우리나라에서도 뮤지컬로 하고 있으니까 언젠가 도전해보고 싶어요. 물론 지금은 어렵고 좀 더 시간이 지나면요. 그런 의미에서 가장 가까이 있는 영화라고 할 수도 있구요.”

조승우, 오만석, 김재욱, 조정석 등 수 많은 남자 배우들에게 도전 정신을 불러 일으켰던 뮤지컬 은 2002년 우리와 영화로 먼저 만났다. 트렌스젠더 가수 헤드윅이 사랑하는 사람들에게 이용당하고 버림받는 파란만장한 인생 역정을 강렬한 록 음악에 실은 이야기는 원래 1994년 작은 드랙 퀸 전용 바에 올려진 뮤지컬이었다. 예상 외의 성공을 거둔 공연은 동명 영화로 만들어졌고 극을 쓴 존 캐머런 밋첼이 감독이자 주연을 맡았다. 2001년 선댄스 영화제 최우수 감독상과 관객상을 수상했다.

2010년 | 크리스토퍼 놀런

“이 영화는 배우로서가 아니라 관객으로서 영화에 깊게 빠져서 봤어요. 굉장히 여운을 남기는 영화라서 좋았어요. 우와! 음악도 정말 좋았구요.”

내놓는 작품마다 매번 관객을 놀라게 하는 감독이 있다. 를 통해 작은 아이디어를 정교하게 구성해 놀라운 영화 만들기를 선보였던 크리스토퍼 놀런 감독. 모두가 알고 있는 캐릭터이기에 더 이상 새로운 이야기가 있을까 의심했던 ‘배트맨’ 시리즈도 그의 손을 거치면 달랐다. 그리고 꿈과 현실의 모호한 경계는 물론 층층이 쌓은 꿈 속의 꿈 속의 꿈이라는 중측적 구조를 통해 매혹적인 이야기를 선사한 은 우리 시대 새로운 거장의 출현을 알렸다.

2011년 | 대런 아로노프스키

“개봉 당시에 보고 입이 마르고 닳도록 칭찬을 하고 다녔어요. (웃음) 나탈리 포트만의 연기가 정말 매력적이었던 것 같아요. 지금 연기를 하고 있다는 느낌을 하나도 못 받아서 저게 정말 소화를 한 것이구나 싶었어요. 저는 에서 그런 느낌을 드리지 못 했지만, 뭐 존경하는 거야 할 수 있으니까요. 그건 마음대로 할 수 있는 거니까. (웃음)”

예민한 예술가가 궁극의 예술을 완성하기 위해 치열하다 못해 자신을 갉아먹는 파멸의 이야기는 언제나 매혹적이다. 다만 중요한 것은 늘 적당히 노력하고 적당히 성취하는데 익숙한 일반 사람들을 설득하기 위해서는 이런 예술가를 연기하는 이의 힘이 압도적일만큼 강렬해야 한다는 것. 에서 예술가의 처절함과 절박함을 광기어린 연기로 표현한 나탈리 포트만은 83회 미국 아카데미 영화상 여우주연상을 수상했다.

글. 김희주 기자 fifteen@

사진. 채기원 ten@

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지