엔터테인먼트 전문 미디어 텐아시아가 ‘영평(영화평론가협회)이 추천하는 이 작품’이라는 코너를 통해 영화를 소개합니다. 현재 상영 중인 영화나 곧 개봉할 영화를 영화평론가의 날카로운 시선을 담아 선보입니다. [편집자주]

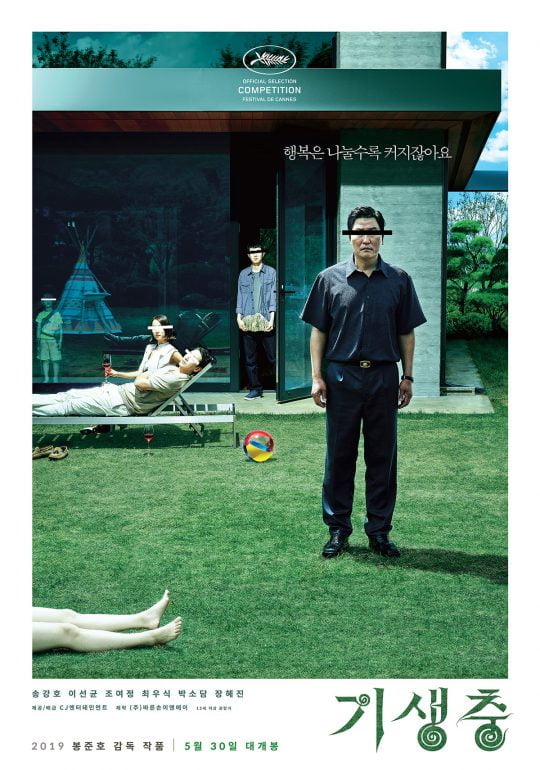

황금종려상이라는 산수경석이 수면 위로 떠오른 것 같다. ‘기생충 봤어?’가 안부 인사가 되고, 켜켜이 쌓아둔 은유와 상징들을 찾아내고 발견하는 것이 대화가 되는 영화 ‘기생충’은 하나의 현상이 돼가는 중이다. 마치 산수경석이 누군가에겐 돌에 불과하지만, 누군가에겐 내 집안의 가장 잘 보이는 곳에 전시하고 봐야 할 수석인 것처럼 ‘기생충’이 단순한 영화 이상의 가치를 가졌다는 해설 놀이는 영화에 값과 가치와 그 이상의 값어치를 덧씌우는 중이다.

예술, 가치와 그 값어치

가치와 그 가치의 교환이 공생 혹은 기생의 관계라고 보는 영화 ‘기생충’의 세계에선 모두가 서로의 가치에 기대어 산다. 이들의 세계에서 ‘각자의 선을 잘 지킨다면’ 부자와 가난한 자 사이에 착취와 투쟁은 없다. 사람에 가치가 더해지는 순간, 부자들도 그에 마땅한 대가를 지불한다. 백수라는 현실에 명문대 과외선생, 해외유학파 미술치료사, 상류층을 위한 운전기사와 가사도우미라는 값을 더하며 돈을 벌 수 있다. 게다가 ‘기생충’의 세계에선 가난한 자만이 타인에게 기생하는 것은 아니다. 박사장(이선균) 가족들은 기택(송강호) 가족들의 도움이 없으면 단 하루도 편히 살아갈 수가 없다. 그런 점에서 두 가족은 각자에게 기생하고 있고, 이는 어떤 의미에서는 공생에 가깝다. 하지만 선을 넘는 순간 관계는 달라진다.

여러 인물들이 단단하게 얽혀있지만 개인적으로 영화에서 가장 흥미로운 인물은 박사장의 막내아들 다송이다. 다송의 누나 다혜는 그가 예술가인 척 거짓말을 한다고 투덜댄다. 타고난 금수저로 인디언 흉내를 내는 다송은 어떤 의미에서 봉 감독이 스스로를, 혹은 자신이 생각하는 예술가를 담아내는 페르소나처럼 보인다. 다송은 박사장 가족 중 유일하게 ‘그 사람’(스포일러가 될 수 있어 직접 지칭하지 않았다)을 목격했고 쫓겨난 가사도우미 문광과 문자로 연락을 취하며, 모스 부호를 읽을 줄 아는 인물로 나온다. 어쩌면 부자와 가난한 자 사이의 경계에서 소통이라는 희망을 담은 인물처럼 그려지지만, 실제로 다송은 모스 부호를 읽은 후에도 그 메시지를 사람들에게 전하지 않는다.

예의와 개인의 명예를 존중하며, 강한 가족의 유대관계를 강조하는 인디언의 관습대로 사람에 대한 예의를 말하고 있지만 ‘기생충’이 만들어낸 가치와 그 시선은 삶의 진창에 발을 담그기 보다는 한발 떨어져 현상을 관찰하는 예술가의 태도에 가깝다. 인디언을 흉내 내지만 인디언 그 자체가 될 필요는 없다는 것이다. 그래서 봉준호라는 예술가가 바라보는 우리 시대의 동시대성은 홍수가 난 날 돼지와 함께 떠내려가는 것이 아니라 안전한 다리 위에서 떠내려가는 돼지를 바라보는 것이라는 선언처럼 보인다.

‘기생충’은 숨 막히는 현실을 보여주기 보다는 숨이 막혀, 턱 멈춰 선 순간을 보여준다. 관객들이 뚜렷하게 나뉜 계급의 어느 경계선에서 인물들을 바라보는지에 따라 영화는 다르게 읽힐 것이다. 그래서 관객들은 영화를 보는 동안이 아니라 영화가 끝나 일어나는 순간, 영화관을 나서는 순간 더 많은 ‘기생충’의 이야기를 듣게 된다. 종착역에 도착했다고 안내를 받는 순간, 그 길 끝에 선 순간, 여행이 시작되는 것처럼 엔딩 크레디트가 끝난 후, 걸어 나오는 길, 사람들로 빼곡하게 찬 엘리베이터에서, 빽빽하게 늘어선 아파트 숲 속에서, 깜빡이는 등불과 하강하는 계단, 누군가의 반지하방을 지나치다 보면 문득 살아남은 자들의 다음 이야기가 궁금해지는 것이다. 그러다보면 마치 영화 속 인물들의 삶이 아직 끝나지 않고 어딘가에서 계속 이어질 것 같은 생각이 든다. 매일 매일 멈춰서는 우리의 삶처럼 꾸역꾸역, 근근이 말이다.

최재훈(영화평론가)

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

![[종합] 정진운, 술먹고 목관리 안하자…“들어와” 호출→깍듯 존댓말(‘라스’)](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36519914.3.png)