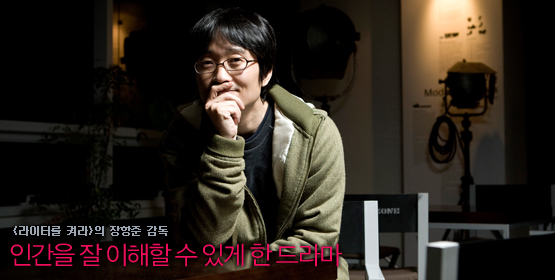

“배철수 씨가 ‘사람은 나이 마흔이 넘으면 세상이 이렇게 된 것에 대해 책임감을 느껴야 한다. 그 다음부터는 세상을 욕할 자격이 없다’는 말을 한 적이 있는데 저도 비슷한 생각이에요. 우리가 만든 세상이잖아요. 의 인물들도 겉으로는 열심히 사는 서민들이지만 각자 구린 구석을 조금쯤 가지고 있고, 순수했던 복규(신하균) 역시 작은 실수로부터 점점 큰 잘못을 저지르게 되거든요. 그렇게 우리 마음속에 있고 주변에서 볼 수 있는 인물들을 그리고 싶어요.” 그래서 어느 다른 차원의 특별한 삶이 아니라 지상에서 복작이는 인간들의 일상을 꾸준히 들여다보는 장항준 감독이 자신에게 인간을 잘 이해할 수 있게 한 드라마들을 추천했다.

1994년. 극본 김운경. 연출 정인

“김운경 선배가 를 쓰실 때 작가실에서 종종 뵙곤 했는데 1000자 원고지 뒷면에 깨알 같은 글씨로 대본을 쓰시고 한 신이 끝나면 박스를 딱 치고, 재밌는지 보라며 직접 읽어주시기도 했는데 드라마로 나온 것보다 대본이 더 재미있었던 것 같아요. 은 그 김운경이라는 작가가 가장 빛을 발했고 서민을 그린 드라마로 궁극의 경지를 보여준 작품이에요. 김운경 선배야말로 ‘루저들의 아버지’라고 할 수 있겠죠. 그들을 등장시켜도 드라마가 재미있을 수 있다는 걸 보여줬으니까요. 그래서 등장인물들이 행복해지길 기대했고 그렇게 될 것 같았지만 홍식(한석규)의 죽음으로 깊은 여운을 남겼죠.”

1997년. 극본 김정수. 연출 최종수

“대가족에서 고지식한 장남, 운동만 하면서 동생들 군기 잡는 차남, 말썽 일으키는 막내딸, 남편과 시아버지 사이에서 전전긍긍하는 며느리 등 구성원들의 캐릭터가 참 잘 살았어요. 박원숙, 양택조, 최불암 선생님의 앙상블도 정말 재밌었죠. 그런데 무엇보다 이 드라마의 반은 엔딩이 차지하는 것 같아요. 마지막에 선장이었던 아버지의 소원대로 자식들이 바다에 새 배를 띄워드리고 ‘beyond the blue horizon’이 흘러나오면서 롱 테이크로 쭉 그 광경을 보여주는데, 이 현실적이라서 좋았다면 의 엔딩은 그동안 힘들게 평지풍파를 겪어 온 가족에게 가장 아름답고 희망적인 마무리라서 좋았어요.”

2007년. 극본 이기원. 연출 안판석

“제 작품을 쓸 때도 인물이 입체감이 있으면 좋겠다는 생각을 많이 해요. 올바르게 생긴 인물이 올바른 처신과 행동을 하는 건 별로 재미가 없어요. 그런 면에서 은 장준혁(김명민)이라는 인물 자체가 갖고 있는 입체감이 인상적이었어요. 고향에 있는 어머니를 신경 쓰기도 하고, 외로워하면서도 권력에서 밀려나고 싶지는 않고 결국 그 때문에 부정을 저지르게 되는 복잡한 심리가 정말 잘 그려졌죠. 악인에게 느끼는 연민이 얼마나 큰 극적 시너지를 불러일으키는지를 느낀 작품이에요.”

ADVERTISEMENT

사진. 이진혁 eleven@10asia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!['조바른과 초고속 쿨이혼' 김보라, "끝" 적고 JIFF 뒷풀이 인증 [TEN이슈]](https://img.tenasia.co.kr/photo/202505/BF.40440630.3.png)