글쎄? 스포츠라는 게 흥분을 유도하는 경우가 많은데 소리 좀 질렀기로서니 뭐 얼마나 문제가 되겠어? 그래? 그럼 왜 SBS 해설위원은 샤우팅 해설을 했다고 욕을 먹는 거야?

아, 스피드 스케이팅의 제갈성렬 해설위원 얘기였구나. 아까 말한 것처럼 샤우팅을 하건 그로울링(데쓰 메탈 보컬들의 그르렁 거리는 창법)을 하건 그 자체가 큰 문제가 될 수는 없어. 문제는 그렇게 흥분한 목소리 때문에 현재 벌어지는 상황에 대해 적절한 해설을 하지 못한다는 거지. 가령 선수 정보부터 전략까지 이론적으로 해박한 KBS 한준희 축구 해설위원의 경우 원조 샤우팅 해설이라고 해도 될 정도로 고음역의 감탄사를 내지르지만 그것 때문에 해설의 맥락을 놓칠 때가 없기 때문에 샤우팅 자체가 문제가 되진 않아.

그럼 그 제갈성렬이라는 사람은 어떤 경우인 건데?

분명 해설 자체로서는 문제가 있지. 해설자의 역할은 전문가로서 경기 전체의 맥락을 하나하나 알려주는 것일 텐데, 제갈성렬 위원 같은 경우에는 우리나라 선수들에게 너무 몰입했는지 “하나 둘 하나 둘” 구호를 붙이거나, 막판 순위 다툼이 들어갈 때 우리나라 선수에 대한 노골적 응원을 하느라 오히려 해설 본연의 의무에 소홀한 면이 있어.

ADVERTISEMENT

그건 당연한 거지. 만약 집에서 친구들과 경기를 보는 상황에서 우리나라 선수들의 선전에 감격하고 악을 쓰고 눈물을 흘린다고 무슨 문제가 있겠어. 다시 말하지만 샤우팅이나 흥분 자체가 문제라기보다는 그 때문에 해설의 임무를 놓쳤다는 거야. 우리나라 선수가 메달을 땄을 때 얼마든지 크게 소리를 지를 수야 있겠지. 대신 메달이라는 결과를 얻기 전까지, 출발선부터 결승선까지 가는 그 과정만큼은 각 코너별 전략, 체력 분배 같은 요소들에 대한 설명으로 채워야 한다는 거야. 흥분 때문에 냉철한 상황 분석 및 전달이 안 된다면 그 흥분은 독일 수밖에 없겠지. 적어도 해설자에게 있어선.

물론 올림픽 같은 국가 대항전처럼 우리와 타인의 구분이 비교적 명확한 경우에는 약간의 편파적 중계가 가능할 수 있다고 봐. 그게 일종의 응원이라면 응원이겠지. 하지만 이 선수가 이러이러해서 잘하고 있고, 이 부분을 보완해야 할 것 같다고 해설하는 것과 무조건 꽥꽥 소리 지르면서 “파이팅! 잘한다!”라고 외치는 건 차이가 있겠지. 아, 제갈성렬 위원이 그랬다는 건 아니야. 어쨌든 그런 식의 감정에 호소하는 응원을 할 거라면 해당 종목의 전문가가 나설 이유가 없잖아. 목청 좋고 집중력 좋은 아무나 데리고 밴쿠버로 날아가면 되겠지. 재치 있는 멘트가 필요하다면 차라리 김태현 같은 예능인을 데려가는 게 나을 거고. 그리고 그런 편파적 해설이 우리나라 선수들이 잘하는 점을 부각하는 데에만 집중되면 몰라도 혹여 다른 나라 선수들을 비난하는 수준이 되면 큰 문제인 거고.

그런 일도 있었어?

응. 만약 안톤 오노처럼 스포츠맨십에 어긋나는 행동과 말을 하는 선수에 대해서라면 그에 대한 근거를 들어 비판할 수 있겠지. 하지만 제갈성렬 위원 같은 경우에는 출발선에서 익살스러운 포즈를 취하는 핀란드 선수에 대해 “오버한다”는 식의 발언을 해서 물의를 일으켰지. 물론 우리나라 선수의 라이벌에게 어느 정도의 불쾌함을 느낄 수는 있어. 하지만 그걸 표현하는 건 해설자의 몫이 아니라는 거야. 해설자는 경기를 더 잘 이해하게 만들어주는 사람인 건데, 그렇게 타 선수에 대한 불쾌함을 표현한다면 오히려 시청자는 해설 없이 볼 때보다 더 경기를 제대로 이해하지 못하겠지. 기량 대 기량의 대결인 스포츠를 자칫 선과 악의 대결로 받아들일 수도 있는 거고.

음, 그건 좀 경솔한 것 같네. 그런데 그 제갈성렬이라는 사람은 전문가라며?

90년대 한국 스피드 스케이팅의 유명 스타였고, 현재는 춘천시청 팀의 감독이야.

ADVERTISEMENT

종합격투기 단체인 UFC를 해설하는 김남훈 해설위원이 이에 대해 어느 정도 납득이 갈만한 이야기를 했어. 해설자의 입장에서 제갈성렬 위원을 어느 정도 옹호한 것인데, 쉽게 말해 선수 경력이 있는 사람은 해당 종목의 경기를 볼 때 몸에 각인된 기억 때문에 선수에게 더 쉽게 몰입되고, 덜 객관적인 상태가 된다는 거지. 아까 말했던 “하나 둘 하나 둘” 같은 구호를 넣는 건 그래서일 거야. 그리고 현재 경기 중인 선수가 아끼는 후배나 지인이라면 더더욱 객관적이 되기 어렵다는 거지. 실제로 김남훈 위원 같은 경우에도 한국 파이터 김동현이 경기할 땐 “그래! 아니, 아니” 하며 그다지 냉정하다고 할 수 없는 해설을 보여준 적이 있어.

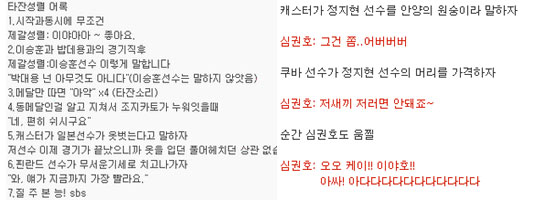

맞아. 하지만 그건 그러니 이해해주자는 이유가 되기보단, 해당 종목의 유명 선수를 해설위원으로 쓸 때의 핸디캡을 드러낸다고 보는 게 더 정확해. 가령 우리나라에서 레슬링으로 가장 위대한 업적을 세운 건 분명 심권호 선수야. 하지만 그가 지난 베이징 올림픽에서 레슬링 해설 중 우리나라 선수의 경기가 안 풀리자 “바보야”라고 외친 건 해설자로서 실격 사유라 할 수 있지. 차범근 감독처럼 해당 종목의 슈퍼스타 출신이 좋은 해설을 할 때도 있지만 그저 유명한 선수를 올림픽이 다가왔다고 별다른 검증과 준비 없이 해설위원으로 쓰는 분위기에서 좋은 해설을 기대하긴 어려워.

그럼 어떤 사람들이 해설을 하면 좋을까?

개인적으로는 이러니저러니 해도 해당 종목을 직접 몸으로 체험해본 사람이 좋다고 봐. 물론 축구의 한준희, 서형욱, 야구의 송재우 같은 해설자들처럼 해당 종목의 마니아로 출발해 탁월한 해설을 들려주는 케이스도 있지만 아무래도 선수들의 심리나 상태를 파악하는 건 선수 출신이 유리하겠지. 다만 선수 시절의 네임밸류나 경력에 얽매일 필요는 없다는 거야. 중계에 필요한 건 그 종목을 잘 하는 사람이 아니라 그 종목을 잘 설명하는 사람인 거니까. 해설에 필요한 건 세상에 없던 정보를 만들어 내는 게 아니라 이미 존재하지만 많은 대중들은 모르고 있는 정보를 알기 쉽게 전달하는 능력이야. 가령 ‘10관왕’에 나오는 모든 정보들은 해당 종목과 관련한 책이나 인터넷에 다 있는 것들이야. 필요한 건 그걸 어떤 루트로 찾아내서 어떤 방식으로 너 같은 문외한도 이해할 수 있게 전달하느냐 하는 거지.

그럼 너는 전문 해설위원이 되고 싶은 생각 같은 거 없어?

나에겐 그런 것보다 너를 가르쳐주는 게 더 중요해.

ADVERTISEMENT

너만 이해하면 지구인 모두가 이해한 거니까.

글. 위근우 eight@10asia.co.kr

편집. 이지혜 seven@10asia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![김태리, 깜찍한 미소...청순미모[TEN포토+]](https://img.tenasia.co.kr/photo/202506/BF.40734143.3.jpg)