엔터테인먼트 전문 미디어 텐아시아가 ‘영평(영화평론가협회)이 추천하는 이 작품’이라는 코너를 통해 영화를 소개합니다. 현재 상영 중인 영화나 곧 개봉할 영화를 영화평론가의 날카로운 시선을 담아 선보입니다. [편집자주]

이데올로기 시대의 군부독재를 대변하는 인물로 배우 김윤석이 건재한 악역의 아우라를 보여준다. 하정우, 유해진, 강동원, 김태리 등은 서로 다른 톤으로 이 아우라의 성벽에 균열을 낸다.

ADVERTISEMENT

이 경험의 기억은 영화의 수면 아래에 잠들어 있지 않고 영화를 보는 현실로 뚫고 나온다. 팩트와 픽션이 섞여들어 리듬을 만들어 내지만 이 영화의 극적 요소들이 현실의 극적 긴장감을 이길 수는 없다.

이 영화는 누구와 봤는지에 따라 전혀 다른 영화가 될 수 있다. 1980년대에 태어난 필자에겐 독재 시대의 폭력에 대한 직접 경험이 없다. 88서울올림픽의 기억조차도 어슴푸레하게 10인치 정도의 흑백 브라운관 안에 갇혀 있다.

ADVERTISEMENT

대통령과 민정수석은 어느 날 이한열을 연기한 1981년생 강동원과 동석해 영화를 본다. 그리고 1990년생 김태리가 연기한 연희를 찾는다. 팩트와 픽션이 미묘하게 어우러지는 흥미로운 장면이다.

ADVERTISEMENT

콘서트 공연을 좋아하는 팬들에게는 회자되는 말이 있다. “하늘 아래 같은 공연 없다.” 이 말에 동의하는 팬들은 여러 회차의 똑같은 공연을 복수로 관람한다. 영화도 그렇다. 처음 본 영화와 두 번째 본 영화가 다르고, 상영관의 크기나 함께 관람한 불특정 관객에 따라서도 다른 인상을 남긴다. 여기에 누구와 영화를 봤는지와 같은 개인적인 변수까지 더하면 같은 상영은 없는 것이다.

이 말을 꺼내는 것은 개봉한 지 2주가 되었고 이미 대통령까지 나서서 홍보하는 예매율 2위의 영화를 ‘n차’로 보아야 한다고 권유하기 위함이 아니다.

ADVERTISEMENT

영화의 서사와 감동이 흐려지고 얼마의 시간이 지난 후, 사람들과 영화에 대한 소회를 나누며 비로소 영화가 끝나기도 한다. 반대로 관객이 지인들과 영화의 쾌를 재생하면서 다시 시작하기도 한다. 영화를 보면 영화에 대해 이야기 하고 싶은 것은 본능의 욕구이기에 그렇다.

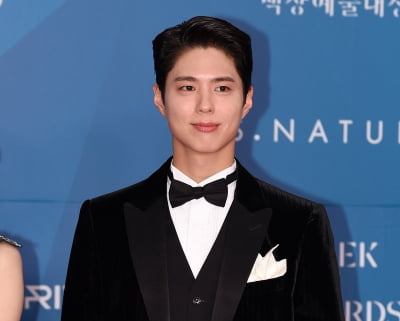

평일 낮 외곽의 영화관에서 있었던 이야기다. 이한열 역의 배우가 최루탄을 뒤통수에 맞고 쓰러지며 극 중 죽음을 암시한다. 강동원이 느린 화면으로 피를 쏟는다. 그리고 이를 석간신문에서 본 연희가 달음박질친다. 요즘 젊은 여자 애들이 더 좋아하는 여배우 김태리가 달린다.

ADVERTISEMENT

영화 ‘1987’은 규모로 보나 스크린 수로 보나 따로 나서 추천할 필요가 없는 영화일 수도 있다. 하지만 영화 ‘1987’이 상영되는 목하의 상영 현장을 추천한다.

정지혜(영화평론가)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT